「広告を出しているけど、本当に効果が出ているのか分からない…」

「広告費ばかりがかさんで、利益に繋がっていない気がする…」

「もっと効率よく広告運用したいけど、具体的に何をすればいいの?」

企業のマーケティング担当者や広告運用者にとって、「広告の費用対効果の改善」は永遠の課題とも言えるでしょう。限られた予算のなかで最大の成果を出すためには、戦略的なアプローチが不可欠です。しかし、具体的にどこから手をつければ良いのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、広告の費用対効果の基本的な考え方から、効果が悪化する原因、そしてオンライン・オフライン広告それぞれの具体的な改善策まで、実践的なノウハウを網羅的に解説します。

なぜ「広告の費用対効果改善」が重要なのか?

広告の費用対効果を改善することは、単にコストを削減するだけでなく、企業の利益を最大化し、持続的な成長を実現するために極めて重要です。まず、同じ広告費でもより多くの売上や利益を生み出せるようになり、利益の最大化に直結します。

また、効果の高い施策に予算を集中させ、無駄な広告費を削減することで、予算の有効活用が可能になります。効率的な広告運用は、競合他社に対する競争力の強化にも繋がります。

そして、広告投資から得られるリターンが増えれば、さらなる事業拡大への投資が可能となり、事業成長を加速させることができます。つまり、広告の費用対効果改善は、マーケティング活動の「質」を高め、企業の成長エンジンを強化するための鍵となるのです。

広告の費用対効果を把握するための基本指標「ROIとROAS」

費用対効果を測るうえで重要な指標が「ROI」と「ROAS」です。これらを正しく理解することが、改善への第一歩となります。

ROI

ROI(Return On Investment:投資収益率)は、広告投資によってどれだけの「利益」が得られたかを示す指標です。計算式は 「利益 ÷ 投資額 × 100(%)となり、事業全体の収益性を判断する際に重要視されます。

ROAS

ROAS(Return On Advertising Spend:広告費用対効果)は、広告費に対してどれだけの「売上」が得られたかを示す指標です。計算式は「広告経由の売上 ÷ 広告費 × 100(%)で表され、広告キャンペーン単体の効果を測る際によく用いられます。

どちらの指標を重視すべきかは、広告の目的によって異なります。最終的な事業貢献度を利益ベースで見たい場合はROIを、広告施策自体の売上貢献度を把握したい場合はROASを重視するなど、目的に合わせて使い分けることが大切です。

広告の費用対効果が悪化する主な原因

改善策を考える前に、なぜ費用対効果が悪化しているのか、その原因を特定することが重要です。主な原因としては、まずターゲット設定のずれが考えられます。商品やサービスに関心のない層に広告が配信されていては、効果は期待できません。

次に、魅力のない広告クリエイティブも大きな要因です。ユーザーの興味を引きつけられなければ、クリックやその先の行動には繋がりません。

また、不適切な広告媒体の選定や配信設定も問題となります。ターゲット層がいない媒体への出稿や、非効率な時間帯・地域への配信は無駄なコストを生みます。

広告からオンラインに誘導する場合、広告をクリックした先のLP(ランディングページ)の問題も見逃せません。広告との関連性が低かったり、情報が分かりにくかったり、ユーザーを目的の行動へ導く導線が悪かったりすると、せっかく集めたユーザーが離脱してしまいます。

さらに、効果測定や分析が不足し、勘や経験に頼った運用になっている場合も、改善の機会を逃している可能性があります。最後に、競合の動向や市場の変化に適切に対応できていないことも、相対的に費用対効果を悪化させる要因となり得ます。

これらの原因を一つひとつ検証していくことが、効果的な改善策を見つけるための第一歩となります。

【実践編】広告の費用対効果を改善する具体的なステップ

ここでは、現状分析から施策実行、効果測定までの実践的なステップを解説します。

ステップ1:現状分析と課題特定

改善の第一歩は、現状を正確に把握することから始まります。まず、費用対効果改善の具体的な目標となるKPI(重要業績評価指標)を明確に設定しましょう。

例えば、「ROASを〇〇%達成する」「CPA(顧客獲得単価)を〇〇円削減する」といった目標です。

次に、データに基づいた分析を行います。広告管理画面では、表示回数、クリック数、クリック率(CTR)、コンバージョン数(CV)、コンバージョン率(CVR)、CPAなどの基本的な指標を確認します。

この際、媒体別、キャンペーン別、広告グループ別、クリエイティブ別など、できるだけ細かくデータを分解して見ることが重要です。加えて、Google AnalyticsなどのWebサイト分析ツールを用いて、広告からの流入数、サイト内でのユーザー行動(滞在時間、直帰率、閲覧ページ)、コンバージョンに至るプロセスなどを詳しく分析します。

必要であればヒートマップツールなどを活用し、ランディングページ上でユーザーがどこに注目し、どこで離脱しているのかを可視化するのも有効です。

これらの分析を通じて、費用対効果改善のボトルネックとなっている箇所を特定します。「どの数値(指標)を改善すれば、最もインパクトが大きいのか」「具体的にどこに問題があるのか」を見極めることが、次の改善施策を効果的に行うための鍵となります。

ステップ2:改善施策の実行(オンライン広告編)

現状分析で課題が特定できたら、具体的な改善策を実行に移します。特にオンライン広告(Web広告)では、以下のような施策が費用対効果の改善に繋がりやすいでしょう。

まず、ターゲティング精度の向上です。年齢、性別、地域、興味関心といった基本的なオーディエンス設定を、より自社のターゲット顧客像に近づけるよう見直します。既存顧客データやサイト訪問者データに基づいたカスタムオーディエンスや類似オーディエンスを活用することも有効です。逆に、明らかにターゲットではないユーザー層を除外設定することで、無駄な配信を防ぎます。

次に、広告クリエイティブの最適化も重要です。複数の広告文、画像、動画パターンを用意し、A/Bテストを実施して効果の高いものに絞り込みましょう。ターゲットの悩みやニーズに響く訴求軸になっているかメッセージを再検討し、「詳しくはこちら」「無料相談」といったCTA(行動喚起)を明確に示すことも効果的です。

検索広告においては、キーワード選定の見直しが欠かせません。コンバージョンに繋がらない関連性の低いキーワードは停止または除外します。より具体的な検索意図を持つユーザーにアプローチするためにロングテールキーワードを追加したり、意図しない検索語句での表示を防ぐためにマッチタイプを調整したりすることも有効です。

入札戦略の最適化も費用対効果に大きく影響します。コンバージョン数の最大化や目標ROAS達成など、目的に合わせて手動入札と自動入札を使い分け、最適な戦略を選択・調整します。また、デバイス別、地域別、時間帯別などで効果の高いセグメントを見極め、入札単価を調整することも有効な手段です。

ディスプレイ広告などでは、配信面やプレースメントの精査も行いましょう。効果の低いWebサイトやアプリへの配信を停止したり、ブランドイメージに合わない配信面を除外したりすることで、広告費の無駄遣いを防ぎます。

最後に、広告の受け皿となるLPの改善も忘れてはなりません。広告で訴求している内容との関連性を高め、メッセージやデザインに一貫性をもたせます。ファーストビューでユーザーにとってのメリットを明確に伝え、フォームの入力項目を減らすなどしてコンバージョンへの障壁を下げることが重要です。また、ページの表示速度もユーザー体験に影響するため、改善を検討しましょう。

ステップ3:改善施策の実行(オフライン広告編)

オンライン広告だけでなく、オフライン広告の費用対効果改善も重要です。デジタルに比べて効果測定が難しい側面はありますが、工夫次第で改善は可能です。

まず、媒体選定の見直しです。地域ごとに展開したい場合、チラシは相性がよいでしょう。過去の出稿データや媒体資料を分析し、費用対効果の高かった媒体に予算を重点的に配分することも有効です。

クリエイティブの改善も重要です。オフライン広告は接触時間が短い場合も多いため、一目で何を伝えたいのかが分かるように、メッセージはシンプルかつ明確にしましょう。媒体の特性に合わせて視認性を高めるデザインの工夫も必要です。例えば交通広告なら、遠くからでも一瞬で認識できるような工夫が求められます。また、ユーザーのレスポンスを得るために、電話番号を目立たせたり、QRコードを分かりやすい位置に配置したりするなど、行動を促す工夫を取り入れましょう。

出稿タイミングやエリアの最適化も検討します。ターゲット層が広告に接触しやすい時間帯や曜日を選んだり、商圏やターゲットの居住エリアに合わせて出稿エリアを絞り込んだりすることで、効率的なリーチを目指します。

オフライン広告では効果測定方法の見直し・強化が特に重要です。媒体ごとに異なる専用電話番号やクーポンコードを掲載することで、どの媒体からの反応が多いかを計測できます。専用のURLやQRコードを掲載すれば、Webサイトへのアクセス数を把握できます。また、アンケート調査で広告の認知経路を尋ねたり、スマートフォンの位置情報などを活用した来店計測ツールを利用したりすることも、効果を把握するうえで有効な手段です。

最後に、オンライン施策との連携強化も意識しましょう。オフライン広告で興味を持ったユーザーがオンラインで検索した際に、関連性の高いWeb広告やランディングページが表示されるように設計します。また、オフライン広告の内容と連動したオンライン限定キャンペーンなどを実施することも、相乗効果を生み出す上で効果的です。

ステップ4:効果測定と継続的な改善 (PDCA)

改善施策を実行したら、その効果を必ず測定し、次のアクションに繋げることが不可欠です。施策実施前と実施後で、設定したKPIがどのように変化したかをデータで確認します。そして、「計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)」のPDCAサイクルを継続的に回していくことが重要です。

一度の改善で満足するのではなく、市場環境や競合の動向、ユーザーの反応を見ながら、常に最適化を目指しましょう。分析ツール、効果測定ツール、広告運用自動化ツールなどを活用することで、より効率的かつ精度の高い改善活動が可能になります。

費用対効果改善のための注意点

広告の費用対効果改善を進めるうえで、いくつか注意すべき点があります。まず、短期的なROASだけでなく、長期的な視点をもつことです。特にブランディング目的の広告は、すぐに売上に結びつかなくても、将来的なブランド価値向上に貢献する可能性があります。

次に、部分最適ではなく、全体最適を意識することが重要です。個別の広告キャンペーンの効率化だけでなく、マーケティング戦略全体のなかでの広告の位置づけや、他の施策との連携を考慮に入れましょう。

最後に、テストと検証を繰り返す文化を作ることが大切です。「これが絶対に正しい」という方法は存在しません。常に仮説を立て、データを元にテストと検証を繰り返し、自社にとって最適な広告運用の形を見つけ出す姿勢が求められます。

まとめ

広告の費用対効果改善は、一度きりの施策ではなく、継続的な取り組みです。市場環境、競合の動き、そしてユーザーの行動は常に変化しています。その変化に対応し、広告効果を最大化し続けるためには、データに基づいた客観的な分析を行い、仮説検証を繰り返しながら、改善活動を継続することが成功の鍵となります。

今回ご紹介したステップや具体的な改善策を参考に、まずは自社の広告運用における現状分析から始めてみてください。一つひとつの改善を着実に積み重ねていくことで、広告の費用対効果は必ず向上し、企業の利益拡大、そして事業全体の成長に大きく貢献するはずです。勘や経験だけに頼る広告運用から脱却し、データに基づいた戦略的な広告運用へと進化させましょう。

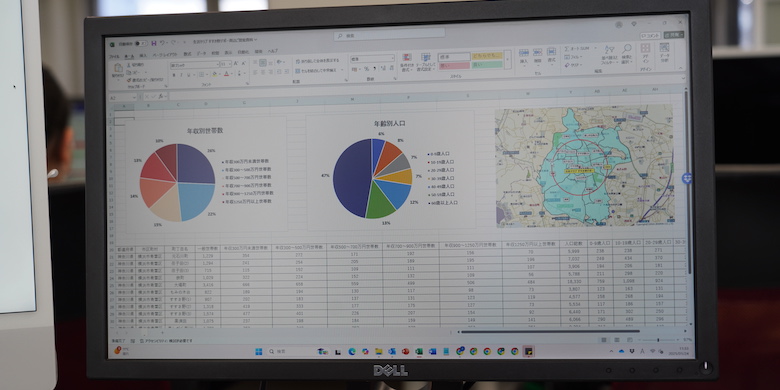

集計ツール「Q助」は、QRコードを活用してオンライン広告とオフライン広告の効果を統合的に分析できるため、各広告の費用対効果を正確に測定できます。特に、異なる広告チャネルごとの反響をリアルタイムで可視化し、効果の高い広告に予算を最適配分することで、無駄なコストを削減できます。また、エリア別・ターゲット層別のデータ分析も可能なため、オンライン広告のターゲティング精度を向上させ、コンバージョン率の改善に貢献します。