これまで紙広告といえば、「店舗から半径〇kmに配布」など、単純な“点”の発想で展開されることが少なくありませんでした。しかし現代の消費者行動は複雑化しており、単なる距離や地形では把握しきれないニーズの多様性や導線の違いが存在します。

こうした背景のもと、いま注目されているのが「商圏を面で捉え、可視化して戦略に落とし込む」マップ的思考です。地図上に生活者の行動や地域特性、反響結果などを重ね合わせることで、エリアごとの“温度差”を見極め、紙広告の訴求力を最大化する手法が注目を集めています。

「配ったけど反応がない」「毎回同じエリアに配布しているが成果が見えない」と感じている方にこそ、この商圏マップ思考は有効です。紙広告は“面”で捉えた瞬間に、データと戦略を兼ね備えたマーケティングツールへと生まれ変わるのです。本稿では、紙広告の効果を最大限に引き出すために必要な「商圏マップ思考」について詳しく解説します。

商圏とは「距離」ではなく「行動範囲」である

まずは「商圏」の本質を再定義しましょう。一般的には、商圏は「店舗を中心にした一定距離の範囲」と捉えられがちですが、それはあくまで物理的な指標に過ぎません。実際の消費者は、「距離」ではなく「行動のしやすさ」や「心理的距離感」で店舗を選んでいます。

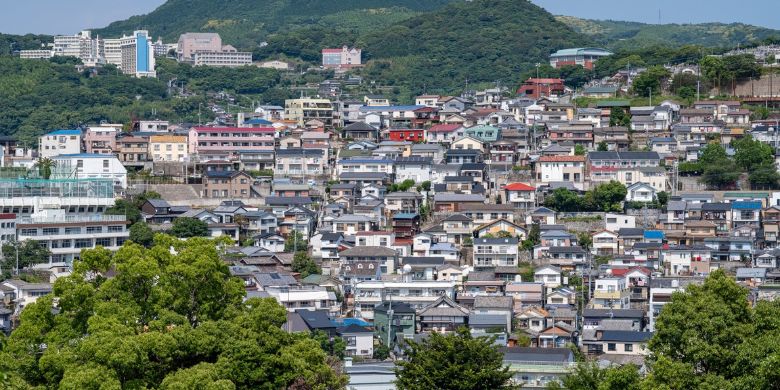

たとえば、駅前の店舗であれば電車を利用して通う人が多くなる一方、郊外型の店舗では車や自転車でのアクセスが主流になります。また、坂道や信号の多さ、橋や線路などの“地形的障害”によって、近くても「行きづらい」と感じるケースも珍しくありません。

つまり、同じ3km圏内でも、実際の来店圏は大きく異なります。これを可視化するためには、地図上に人の流れや行動履歴、導線、住宅密度、施設の立地などを重ね、どの範囲が「実際に影響のある商圏」なのかを“面”で捉える必要があるのです。

このように、商圏とは単なる円ではなく、複数の条件が重なり合って形成される「生活行動のエリア」であると理解することが、紙広告戦略の第一歩となります。

配布エリアを「点」で捉えると、なぜ失敗するのか

紙広告の効果が上がらない理由のひとつに、配布エリアを“点”で考えてしまっている点があります。典型的なのは、「とりあえず店から半径2km以内にすべて配る」というやり方です。これは一見、合理的に見えますが、実際にはさまざまなムダや機会損失を生み出します。

たとえば、店舗の西側は住宅街で住民が多いのに対し、東側は工場地帯で住民が少ないといった地域特性の差を無視してしまうと、広告のリーチ効率は大きく下がります。あるいは、北側には競合店が集中していてチラシの効果が出にくいのに、毎回同じ枚数を配り続けてしまう、というような事例も少なくありません。

また、住宅の種類も重要です。集合住宅が多い地域では一度に多く配布でき、費用対効果が高くなりますが、一戸建てが点在するエリアでは配布コストが上がり、反響も不安定になりがちです。こうした細かな要素を無視して“点”だけを頼りに配布計画を立ててしまうと、紙広告の真のポテンシャルを引き出すことはできません。

反対に、マップ上で「どのエリアがターゲット層と合致するか」「どの道が生活導線になっているか」などを読み解き、“点”ではなく“面”で捉えれば、広告の効果は劇的に変わってきます。地形・人口・動線・競合情報などを複合的に見て、商圏の“濃淡”を見極めることが成功への近道です。

商圏マップを作るための基本ステップ

では実際に、商圏マップを活用するにはどのようなプロセスが必要でしょうか。以下は、商圏マップ思考を紙広告に取り入れるための基本ステップです。

- 店舗を中心に仮想の商圏を設定する

まずは従来どおりの半径指定でも構いません。2km、3km圏内などの地図を用意します。 - 周辺の生活インフラを地図上に可視化する

交通機関(駅、バス停、主要道路)、公共施設(学校、病院、行政施設)、競合店などの情報をマップ上に落とし込みます。 - 住宅地の構造と世帯情報を分析する

マンションが多いエリア、戸建てが集中する地区、商業エリア、人口密度の高いブロックなどを区分します。自治体の統計情報や国勢調査データも活用可能です。 - 来店者データをもとに流入元をマッピングする

POSデータやアンケート、LINE友だち登録時の情報などから、どの地域からの流入が多いかを把握し、色分けなどで可視化します。 - エリアごとの優先度を設定する

上記の情報を統合し、「配布強化すべきゾーン」「コストが見合わないゾーン」「テスト配布したいゾーン」などに分類します。

この一連のプロセスを通じて、ただの“点の集まり”だった商圏が、意味を持った“面の構造”として立ち上がってくるのです。

訴求内容とタイミングも「面」に合わせて最適化

商圏マップを作成し、エリアごとの特性を理解できれば、広告の中身も“エリア最適化”することが可能になります。単に「全戸配布するから全員に同じチラシを」という考え方から脱却し、それぞれのエリアに合ったメッセージやトーンに調整するのが効果的です。

たとえば、高齢者が多いエリアであれば、視認性を高めた大きな文字、丁寧な言葉づかい、安心感を与えるデザインが求められます。一方、子育て世帯が多い地域では、「今だけ特典」「家族で使える」「お子さま連れ歓迎」といった打ち出しが響くでしょう。

さらに、配布のタイミングにも“面”の視点が重要です。たとえば商圏マップで「この地域は金曜日にスーパーに人が集まる」という行動データがあれば、その前日に配布することで反響率を上げられます。また、平日・休日で人の動きが異なるエリアでは、曜日ごとの広告戦略も有効です。

紙広告×データ分析で、次回配布の精度が高まる

商圏マップは一度作ったら終わりではありません。紙広告を配布したあとの反響をマップ上にプロットすることで、次回の配布戦略の精度がさらに高まります。例えば「反応が高かった地域は次回も配布を強化」「反応が薄かった地域はメッセージ変更 or 配布停止」といった改善を重ねていくことで、広告の“費用対効果”を最大化できます。

これにより、ポスティングという一見アナログな手法にも、PDCAサイクルを導入できます。過去の反響、地域の変化、競合の動向などを“地図で見る”ことで、紙広告は「見た目はアナログ、中身はデジタル」という新しいマーケティングツールへと進化していくのです。

まとめ

「点ではなく面で考える」という視点は、紙広告の世界でも今後ますます重要性を増していくでしょう。配布エリアを地図で見える化し、生活者の動きや商圏の構造を“面”で把握することで、紙広告は“偶然の出会い”ではなく“必然の出会い”を生み出す強力な武器になります。

広告を無駄にしないために、訴求を的確に届けるために、そして販促の成果を可視化するために——商圏マップ思考は、あらゆる紙広告施策の土台となります。商圏を“読める”企業こそが、紙広告を含むオフライン施策でもしっかり成果を出し、デジタルと連動した現代の販促環境で優位に立つことができるのです。